上一頁下一頁

坐骨神經痛

坐骨神經痛

坐骨神經痛

坐骨神經痛

坐骨神經痛

坐骨神經痛

坐骨神經痛

坐骨神經痛

耳鳴問題

耳鳴問題

耳鳴問題

耳鳴問題

耳鳴問題

神經痛

神經痛01

神經痛02

神經痛03

神經痛04

神經痛05

神經痛06

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

滑鼠手 腕隧道症候群

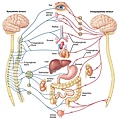

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

自律神經失調

1003

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

顏面神經失調

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

眼皮跳是病嗎

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

吃宵夜 胃食道逆流

上一頁下一頁

相片最新留言

此相簿內的相片出現在:

相簿列表資訊

- 最新上傳:

- 2014/02/05

- 全站分類:

- 家庭親子

- 本日人氣:

- 0

- 累積人氣:

- 8940

沒有一個工作是卑微的,

只有當你失去熱情與鬥志,

才是卑微的開始。

一個人的價值,往往是取決於你如何看待自己。

http://goo.gl/wTmvr

一生中

總有那麽一段時間

需要你自己走,自己扛

不要感覺害怕

不要感覺孤單

這只不過是成長的代價

http://goo.gl/xsHJj

《ドラゴン桜の 本質(本質的日語ほんしつ)》

#本質 #西岡壱誠のアタマの中

東大生も納得「ドラゴン桜」本質すぎる受験心得

「他人に責任転嫁する子」に東大合格は困難

https://toyokeizai.net/articles/-/424288?page=4" rel="nofollow ugc noreferrer noopener">https://toyokeizai.net/articles/-/424288?page=4

2021/04/26 11:00

西岡 壱誠 : 現役東大生・ドラゴン桜2編集担当 著者フォロー

シェアする

ツイートする

LINEで送る

ブックマーク

『ドラゴン桜』主人公の桜木建二(右、阿部寛)と教え子の水野直美(長澤まさみ)(写真:©︎TBS)

4月25日から16年ぶりに新シリーズの放送が始まったTBS系ドラマ「日曜劇場『ドラゴン桜』」。元暴走族の弁護士である桜木建二(阿部寛)が、偏差値が低い子どもたちを東京大学合格に導くストーリーだ。ドラゴン桜ではさまざまな受験テクニックや勉強法が紹介されるだけでなく、学びになる名言も多い。そこで、短期連載として、原作漫画『ドラゴン桜2』(講談社)編集担当で、ドラマの脚本監修も行っている現役東大生の西岡壱誠氏が、自身の経験や取材も踏まえながら、ドラマから得られる教訓について解説する。

今回は、第1回で放送された桜木の金言に思う「東大生に共通する資質」について。

東大合格にいちばん重要なのは「責任感」

「お前、こいつらを変えたいとか言ってたな。だがそれは間違いだ。糞みたいな人生を変えられるのは自分しかいない。こいつらが自分で目を覚ますしかないんだよ」

昨夜放送された、日曜劇場『ドラゴン桜』第1話では、桜木建二はそう語りました。誰かに変えてもらうのではなく、自分自身がきちんと変わろうとしないと意味がない。逆に、誰かを変えることなんて不可能で、自分から変わろうとしないといけない……これは、受験とか関係なく、真理なのだと思います。

さて、僕は漫画「ドラゴン桜2」の編集を行うにあたって、4年間で500人以上の東大生を取材しました。名門校から東大に首席で合格した学生にも、地方の人口3000人の村から東大に合格した学生にも話を聞きました。

そのうえで感じたのは、東大に合格するためにいちばん重要なのは「責任感」だということです。東大生はみんな責任感が高いんです。桜木が語ったように、自分の人生を自分で変えようとする意識を持ち、誰かのせいにしない「自責」の心を持っている人がほとんどなんです。

一見、受験とは関係ない、この「責任感」という概念について、今日はみなさんにお話ししたいと思います。

AD

AD

2/4PAGES

突然ですが、僕は偏差値35だった人間です。周りに東大を目指す人なんていなくて、東大生になんて全然会ったことのない人生でした。そういう環境から東大に合格したときに感じたのは、「東大生はなんでみんなこんなに責任感が強いんだろうか?」ということでした。

例えば、サークルや部活でも、何か問題があったときに「お前のせいだ」ということを言うのではなく、みんな「いや、これは自分も悪かった」と語るんです。

失敗に寛容なのかと言うとまったくそんなことはなく、むしろ失敗には厳しいんです。「なぜ、ここでこうできなかったのか」「もっとこうするべきだったんじゃないか」という批判的な目でいろんな物事を見るのです。

でも、その目を向ける先が、他人ではなく自分なんです。「自分がこうできなかった」「もっと自分がこう動くべきだった」と語り、「え、これ、お前のせいじゃないでしょ?」と思うことでも「いや、自分がもっとこうしていれば……」と自分に厳しいんですよね。

人に優しく、自分に厳しい。自分のできなかったところや失敗を自分の責任で考えようとして、なぜできなかったのかを一生懸命考える。そういう学生が多いんです。

東大生は「自責思考」が強い

「自責」と「他責」という言葉があります。何か失敗したときに、「自分の責任だ」と考えるか、「他人の責任だ」と考えるか、ということです。

「責任感がある」と言ったときに多くの人が想起するのは、この「自責」のほうではないでしょうか。何か問題が起こったときに「自分が悪い」と考える人や、物事がうまくいかなかったときに、他人の責任にするのではなく自分の責任で考える人は、責任感ある人ですよね。東大生は、この「自責思考」=「責任感」が強いのです。

「責任感と学力って、結びつかなくない?」

「責任感がない人間の、何が悪いの?」

そう考える人もいるでしょうが、責任感がないと「必死さ」がなくなるんです。責任感が強いと、物事に主体的に取り組めます。何か問題があったときに「自分には関係ない」「あいつが悪い」と考えている人って、何かうまくいかなくても「自分のせいじゃない」と言えてしまうから、必死に何かを取り組んだりできないんです。

そしてそういう必死さがない状態だと、「自分の勉強を自分の責任にしない」という状態になってしまいます。

AD

AD

3/4PAGES

僕は昔、自分の成績が悪いのは「他人のせい」だと思っていました。「先生の教え方が悪い」とか、「自分は頭が悪いのは、遺伝的なものだ。親がそういうふうに産んでくれなかったんだ」とか、「運が悪かった」とか、そんな思考をして、「自分が悪い」と思うことをやめていました。

本当は、自分の努力が足りなかっただけかもしれない。本当は、自分が勉強していなかったから成績が悪いのかもしれない。

でも、そんなふうに自分の責任にする勇気はなかったんです。自分の責任にすると言うことは、誰のせいにもできないということに他なりません。「できない自分」「自分の弱さ」「自分の実力・努力不足」、そういう弱点に目を向ける勇気がなかったのです。

同じようにきっと僕は、勉強以外のことも自分の責任だと思っていなかったんだと思います。何かうまくいかなくても自分の責任じゃない。だから何かうまくいかないことがあっても、平気な顔をして「俺のせいじゃない」と言って、真面目に取り組まない。こういう思考をしている学生は、東大に合格できません。なぜなら、自分の弱点をずっと放置して、成長する機会を逃し続けてしまうからです。

弱点に目を向けると自分を成長させられる

弱点って、本当は目を向けると自分を成長させることができる、最強の道具なんですよね。他人の責任にしているうちは気づけないですが、自責をすることができる人間は、どんどん成長することができるわけです。

ドラゴン桜では、こんなコマがあります。

(漫画:©︎三田紀房/コルク)

(漫画:©︎三田紀房/コルク)

AD

AD

4/4PAGES

「弱さを知り、強さに変える」

この言葉が象徴する通り、東大生は自分の弱点を知ろうとすることや失敗から学ぼうとする姿勢が非常に強いです。東大でトップクラスの成績を取った医学部の東大生は、「模試の結果が悪かったら逆に喜んだ」と語っていました。

「模試の結果が悪いってことは、自分が改善するべきポイント・伸びしろがいっぱいあるってことじゃん。逆にいい点数ってことは、自分のできないことがわからなかったってことで、受けた意味があんまりないってことなんだよね」

自分の責任として、自分の弱点と向き合う姿勢があるからこそ、彼は成績がよかったのではないでしょうか。逆に僕は、自分の弱点と向き合わなかったから成績が悪かったんだと思います。

「先生や親が言うから」では馬力が足りない

東大生が東大を目指した理由というのは非常に多様です。「社会を変えたい」「弱者を救いたい」というような高尚な目的の人もいれば、「アイドルと結婚したい」「東京に上京したい」とか、人によっては低俗だと感じる理由で目指した人もいます。でも、誰もがみんな、「自分がこうしたい」という考えを持って勉強していたという人たちなんです。

『ドラゴン桜2』(講談社)書影をクリックするとアマゾンのKindle版購入ページにジャンプします

逆に、「自分がこうしたい」がない受験生は、最終的に残念な結果に終わる場合があるといいます。予備校の先生に取材すると、「『先生が言うから』とか『親が言うから』とか、そういうふうに語っている学生は、結局最後の馬力が足りなくて受験に落ちる場合が多い」と言っていました。

そういう「誰かが言うから」と言って受験していた人は、受験に失敗しても「他人の責任」にできてしまうんですよね。自分の責任で受験していないから、最後の最後で必死さが足りなくなってしまう、と言うわけです。いかがでしょうか。

「人生を変えられるのは自分しかいない。こいつらが自分で目を覚ますしかないんだよ」

桜木先生のセリフは、誰かのせいにせず、自分の責任としていろんなことを考える必要がある、ということを象徴しているのではないでしょうか。

もちろん、他人のせいにしたくなることもあると思います。自分のせいだと考えすぎて、辛くなってしまうこともあると思います。でもそういうときでも、「ここで自分の責任だと思えば、自分は成長できるかもしれない」と考えることも必要なのではないでしょうか。

...........................................

ドラゴン桜の本質「東大合格に最重要な事」の正体

ドラゴン桜の本質「東大合格に最重要な事」の正体

ドラゴン桜の本質「東大合格に最重要な事」の正体

ドラゴン桜の本質「東大合格に最重要な事」の正体

ドラゴン桜の本質「東大合格に最重要な事」の正体

https://toyokeizai.net/articles/-/435078?page=4

今回は「東大合格にいちばん必要な資質」について。

第1回:東大生も納得「ドラゴン桜」本質すぎる受験心得

https://toyokeizai.net/articles/-/424288

第2回:「ドラゴン桜」見た東大生が語る「挫折の重要性」

https://toyokeizai.net/articles/-/425924

第3回:ドラゴン桜で再確認「東大受かる思考力」習得法

https://toyokeizai.net/articles/-/427099

第4回:ドラゴン桜でも実践!東大生は「頼る力」がすごい

https://toyokeizai.net/articles/-/428081

第5回:本当?ドラゴン桜「性格悪い奴は東大落ちる」根拠

https://toyokeizai.net/articles/-/429832

第6回:ドラゴン桜で理解「東大生が勉強好きになる秘密」

https://toyokeizai.net/articles/-/431109

第7回:ドラゴン桜に学ぶ「東大受かる柔軟発想」の磨き方

https://toyokeizai.net/articles/-/432515

第8回:ドラゴン桜秘伝「自分に合う勉強法」東大生の実例

https://toyokeizai.net/articles/-/433874

,,,,,,,,,,,,,,

同じ勉強をしていて差がつく「本質的な理由」 できる子とあと一歩の子の意外と大きい違い

2016/12/15 6:00

石田 勝紀 : 教育デザインラボ代表理事、教育評論家 著者フォロー

✎ 1〜

✎ 50

✎ 51

✎ 52

✎ 最新

シェアする

ツイートする

LINEで送る

ブックマーク

まったく同じ授業を受けていても、成績に差がついてしまう(写真:msv / PIXTA)

※石田勝紀先生へのご相談はこちらから

【質問】

いつも記事を興味深く、拝見しております。うちには中学3年の娘と中学1年の息子がいます。2人とも、学校の授業をしっかりとやっており、塾にも通っており、成績はまずまずの上位ではありますが、トップクラスではありません。私から見ても一生懸命やっているようですが、どうしてもトップ(1位や2位)にはなれないようです。

学校で同じ授業を受けて、塾のクラスも同じ友人がトップの成績なのです。それなのにどうして自分はそうなれないのかとぼやいています。どうしたら、そのトップの子のようになれるのか、何か良いヒントがありましたら、お願いします。

(仮名:嵯峨さん)

なぜ同じ授業を受けていて差がつくのか?

この連載の記事一覧はこちら

【石田先生の回答】

嵯峨さん、お便りありがとうございます。「なぜ同じ授業を受けていて差がつくのか?」とても良い視点ですね。ここには非常に重要で本質的問題があります。

中高時代に、クラスでよくできる生徒がいて、「同じ授業を受けていてなぜ、あいつはできるのだろうか。塾でも同じ授業を受けているにもかかわらず、彼我の差がついてしまう。いったいなぜ。自分もしっかり勉強やっているのに」――。こうした思いをされたことは、誰しも一度や二度はあるのではないでしょうか。

これに対して、理由を「やっぱり頭の構造が違う」「遺伝だ」など、努力しても手に入らないところに置き、自分を擁護したりすることもあるでしょう。もちろん、そうした可能性も否定できません。実際、一部の天才的な子はそうかもしれません。しかしそのような子が存在する確率は非常に小さいはずであり、身近にそんなにたくさんいるものではありません。

AD

AD

2/3PAGES

次に考えられるのは、勉強方法が違うというものです。確かに、勉強にはできるようになるメカニズムというものがあり、それに沿えばある程度、誰でもできるようになります。これまでも私の記事で勉強方法については述べてきましたので、詳しくはそちらに譲りますが、嵯峨さんの場合、ある程度、成績が取れていますから、方法が大きく違っているということは考えにくいですね。テスト勉強の詰めが甘いとか、テスト中の見直しの仕方が違っているということは考えられますが、おそらく本質的問題はそこにはないでしょう。

では、同じ授業を受けていて、差がついてしまう理由は、何なのでしょうか。

私は、これまで3000人以上の生徒を直接指導し、さらに東京大学大学院に6年以上通いながら周囲の東大生にヒアリングした結果わかった、あることがあります。これが今回、私がお話したいことなのです。

では、結論から言ってしまいましょう。簡単に言ってしまえば、

「できる子は、勉強時間以外も学んでいる」

ということです。

彼らは始終「学んで」いるのです。ですから、表面的な授業時間で差がついているのではないのです。

「学び」のタイプは3つ

では、もう少しわかりやすくお話しましょう。「学び」のタイプは大きく3つあります。(1)授業を受けていても学んでいない人、(2)授業だけが学びの人、(3)寝ているとき以外の日常すべてが学びの人、この3つです。

1、授業を受けても学んでいない人

いますよね、こういう子。かくいう私も例外ではありませんでした。「本当に真剣に授業を受けていたんですか?」と問われると、「はい」とは言えません。いすには座って、黒板に書いてあることを書き写す“作業”を黙々と行う。そして、たまに先生の雑談が入ると聞く耳スイッチが入り、よく話を聞く。そしてまた授業に入ると、再び上の空になってただ書記をしているだけ。これが多くの人が経験していることではないでしょうか。

子どもたちにとって、非常に多くの時間を占める授業時間をこのように過ごしていたのでは、話になりません。

ゆとり教育以前、日本の学校では、生徒の成績が集団のどのあたりに位置するかを「相対評価」で行い、5段階評価していましたが、そこで3以下を取るような子の多くが、こうしたやり方で勉強をしているのではないかと筆者は考えています。5段階評価の正規分布でいえば3以下が全体の69%になりますが、そのくらい多いのではないかという感覚です。(3が38%、2が24%、1が7%ということの合計です)

AD

AD

3/3PAGES

2.授業だけが学びの人(勉強の場だけが学びの人)

これは、授業をしっかりと受けて学び、さらに家で予習復習や宿題など、勉強する時間の中ではしっかりと学んでいる人をいいます。このような生徒は、公立の学校では比較的上位の成績がとれます。

嵯峨さんのお子さんはこの層に入るのではないでしょうか。5段階評価でいえば4のレベルくらいかと思いますが、全体に占める割合は正規分布に仮にあてはめるならば24%です。

3.寝ているとき以外、すべて学びの人

このような人が最もできる人です。本当にそんな人がいるのかと思われるかもしれませんが、います。東京大学には、たくさんいます。彼らは、人と話をするときも、テレビを見ているときも、街を歩いているときも、感じ、考え、自分の意見を持つ習慣を持っています。それによって教養が深まり、考える力が深まり、記述力や小論文といった自己表現力もつくのです。

たとえば、家から駅までの間を歩いている場合でも、普通は大きな変化がなければなにも気づきませんが、この3のタイプの人は、非常に多くの気づきを得て、そこから考えたりするのです。ですから得られている情報量が1や2のタイプの人とはまったく異なります。

一度、このようなタイプの人と一緒に旅行に出かけてみるとわかります。1のタイプと3のタイプとでは、経験から得られる知識量に雲泥の差がついているのではないでしょうか。もし5段階評価でいうと5を取るこの層は、正規分布でいえば全体の7%です。

3のタイプになる方法は?

このように、同じ授業を受けていても、差が生まれるというのは、当然のことなのですね。授業中のあり方もそうですが、日常のあり方に大きな差があるのです。

では、どうすればこのタイプ3になれるのかということです。

そのためには、「気づく楽しさ」「知る楽しさ」「考える楽しさ」を知る必要があるのですが、そう簡単に、そのような楽しさを知ることはできませんね。

『勉強しない子には「1冊の手帳」を与えよう!』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)

ここで、これまでたくさんの子どもたちを指導してきてわかってきたある方法があります。

それは、「人と違う意見を発言させる」ということです。

そのときに指導的立場にある人は、「別の見方ない?」「別の意見ない?」などと通常とは異なることを誘導してあげる必要があるでしょう。このような促しによって、人は自然と「気づき→知り→考える」ようになっていきます。そして出てきた発言内容に対して絶対に否定はしません。これを習慣にすると、頭の構造が変わってきます。

嵯峨さんもお子さんに、日頃から「人とは違った考え」を子どもに持たせるように会話されてみてはいかがでしょうか。これが、習慣化されると学力に大きなインパクトを与えるようになっていきます。

石田 勝紀さんの最新公開記事をメールで受け取る(著者フォロー)

營養師劉怡里表示,就營養素的產熱效應來說,「蛋白質」是最容易保暖而且有助於體重控制,第二名是醣類,最後是脂肪。